新型コロナウイルスのパンデミックは、私たちの生活様式に大きな変化をもたらしました。

外出自粛やリモートワークの普及は、消費者の「モノ」に対する価値観を揺さぶり、レンタルサービスの需要に大きな影響を与えたのです。

「巣ごもり需要」が後押しした「イエナカ」の充実

パンデミック禍で最も顕著だったのが、「巣ごもり需要」によるレンタル品の多様化です。

自宅で過ごす時間が増えたことで、生活空間の快適性を追求する動きが活発化しました。

- リモートワーク関連用品: デスクやオフィスチェア、Webカメラ、マイクといった備品は、多くの企業や個人がレンタルを活用しました。「購入するには高価だが、一時期だけ必要」というニーズに完璧に合致したのです。

- 家電・家具: 普段は購入が当たり前だった冷蔵庫や洗濯機といった生活家電から、QOL(生活の質)を向上させるプロジェクター、フィットネスバイク、高級調理家電まで、幅広いアイテムがレンタルで利用されるようになりました。

- エンタメ用品: 家庭用ゲーム機や、なかなか手が出せない高価なカメラ・レンズなども、「おうち時間」を豊かにするアイテムとして人気を博しました。

これらの需要は、単に「モノを借りる」という行為以上に、「より良い生活を一時的に試す」という新しい消費スタイルを定着させるきっかけとなりました。

高まる衛生意識と非接触ニーズへの対応

ウイルスの感染拡大は、人々の衛生意識を劇的に高めました。

この変化はレンタル業界にも影響を及ぼし、特に店舗やイベント事業者向けに以下のような衛生関連用品の需要が急増しました。

- 非接触型体温計

- 消毒液ディスペンサー

- 空気清浄機

- AI搭載の清掃ロボット

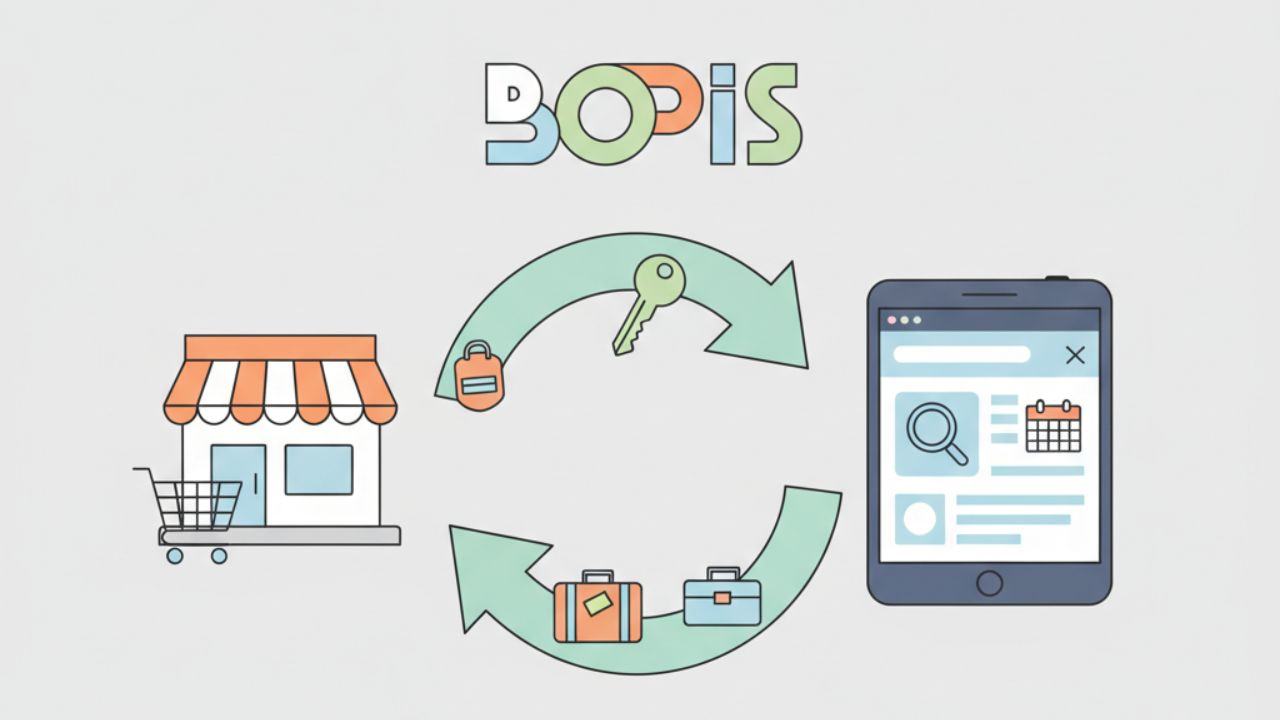

物理的な接触を避ける「非接触」の流れは、サービスの提供方法にも変革を促し、オンラインでの契約完結や、無人での受け渡しといった仕組みが多くのレンタルサービスで導入されるようになりました。

アフターコロナで加速する「所有から利用へ」の流れ

パンデミックが落ち着き、人々が再び活動的になったアフターコロナの時代。

レンタル市場は新たなフェーズへと移行しています。

巣ごもり需要は一段落したものの、パンデミックを経て定着した「所有せずに利用する」という価値観は、さらに多様な分野へと広がりを見せています。

「モノ消費」から「コト消費」へ:体験価値のレンタル

アフターコロナの市場で特に成長しているのが、「体験」をレンタルするサービスです。

消費者の関心は、モノを所有すること(モノ消費)から、特定の体験や活動を楽しむこと(コト消費)へとシフトしています。

あわせて読みたい:Z世代の消費行動を徹底分析!次世代顧客を掴むレンタルサービスとは?

表:アフターコロナで注目されるレンタルサービス

| カテゴリ | サービス例 | 概要 |

|---|---|---|

| アウトドア・レジャー | キャンプ用品、カメラ、ドローン | 購入するにはハードルが高い専門的な機材を、必要な時にだけ借りて非日常的な体験を楽しむ。 |

| 旅行・移動 | スーツケース、モバイルWi-Fi、シェアサイクル | 旅行期間中だけ必要なアイテムをレンタルし、身軽で効率的な移動を実現。 |

| ファッション・高級品 | ブランドバッグ、高級腕時計、パーティードレス | 特別な日に利用するアイテムや、購入前のお試しとしてハイブランド品を気軽に利用。 |

これらのサービスは、消費者に「まずは試してみたい」「必要な時だけ使いたい」という柔軟な選択肢を提供し、購入へのハードルを下げると同時に、新たな体験への扉を開いています。

最新のカメラやガジェットを手軽に試せるサービスとして、レンティオ(Rentio)のような家電レンタル専門サイトが人気を集めています。

経済的な合理性とサステナビリティへの貢献

物価の上昇や将来への不確実性が増す中で、経済的な合理性を重視する消費者は増えています。

レンタルは、高価な製品の初期投資を抑え、維持管理の手間やコストを削減できるため、賢い選択肢として認識されています。

さらに、環境問題への関心の高まりもレンタル市場の追い風となっています。

一つの製品を多くの人でシェアするレンタルサービスは、廃棄物の削減に繋がり、サステナブルな社会を実現する手段として注目されています。

まとめ:変化する消費者ニーズとレンタル市場の未来

パンデミックは、期せずして私たちの消費行動を見直すきっかけとなりました。

在宅時間を豊かにするための「巣ごもり需要」から始まったレンタルの波は、アフターコロナの「体験重視」という大きな潮流へと繋がり、「所有」から「利用」へのシフトを決定的なものにしました。

今後、レンタルサービスは単なる「貸し借り」の枠を超え、個人のライフスタイルや価値観に寄り添い、より豊かで持続可能な社会を築くための重要なインフラとなっていくでしょう。

この市場の変化を捉え、自社のビジネスにどう活かしていくかが、これからの時代を勝ち抜く鍵となります。

この記事の監修者