「どうせ買うなら、良いものを長く使いたい」 かつては多くの人が持っていたこの価値観は、今、大きな変化の時を迎えています。メルカリやAirbnb、カーシェアリングなどのシェアリングエコノミーの台頭により、モノは「所有」するものから「利用」するものへと、急速に意識がシフトしています。

この「所有から利用へ」という大きな潮流は、私たちレンタル業界にとって、果たして追い風なのでしょうか、それとも脅威なのでしょうか。

本記事では、シェアリングエコノミーがレンタル業界に与える具体的な影響を分析し、これからの時代を生き抜くための戦略を考察します。

価値観の変化は本当か?データで見る「所有から利用へ」のリアル

「所有から利用へ」という言葉は、もはや単なるトレンドではありません。

実際に、シェアリングエコノミーの市場規模は年々拡大を続けています。

一般社団法人シェアリングエコノミー協会が発表した市場調査によると、日本のシェアリングエコノミー市場規模は2022年度に過去最高の2兆6,158億円を記録し、今後も拡大が予測されています。

課題が解決された場合、2032年度には15兆円を超える市場に成長するとの見通しです。(出典: 一般社団法人シェアリングエコノミー協会 2023年1月24日発表資料)

[画像:日本のシェアリングエコノミー市場規模の成長を示すグラフ]

この背景には、以下のような要因が考えられます。

- 経済的な合理性: 高価なものを購入するよりも、必要な時だけ借りる方がコストを抑えられる。

- 環境意識の高まり: 不要なモノを減らし、資源を有効活用するSDGsへの関心の高まり。

- 多様なニーズへの対応: 「少しだけ試したい」「この時だけ使いたい」といった多様なニーズに応えられる。

- Z世代の価値観: モノの所有にこだわらず、コト消費(体験)を重視するZ世代の台頭。

これらのデータや背景から、「所有から利用へ」という価値観の変化は間違いなく進行しており、あらゆる業界がこの変化への対応を迫られていることがわかります。

シェアリングエコノミーがレンタル業界に与える3つの影響

では、シェアリングエコノミーの拡大は、具体的にレンタル業界にどのような影響を与えるのでしょうか。脅威となる側面と、新たな機会となる側面の両方から見ていきましょう。

影響①:【脅威】CtoCサービスの台頭による競合激化

最も直接的な影響は、個人間(CtoC)でモノを貸し借りするプラットフォームの増加です。

これまでは「何かを借りる」となれば、レンタル事業者が提供するサービス(BtoC)を利用するのが一般的でした。しかし、今では個人が遊休資産(使っていないモノ)を、フリマアプリのような手軽さで貸し出せるようになりました。

■従来のレンタルとCtoCシェアリングの比較

【従来のレンタル (BtoC)】

- メリット:

- 品質が保証されている

- メンテナンスが行き届いている

- 専門的な商品が揃っている

- デメリット:

- 価格が比較的高め

- 手続きが煩雑な場合がある

【CtoCシェアリング】

- メリット:

- 価格が安い場合が多い

- ニッチな商品が見つかる

- 地域密着で借りやすい

- デメリット:

- 品質や状態にばらつきがある

- トラブル時の補償が不十分な場合がある

このように、CtoCシェアリングは価格や手軽さを武器に、これまでレンタル業界が担ってきた市場の一部を奪いつつあります。これは、レンタル事業者にとって明確な脅威と言えるでしょう。

影響②:【脅威】顧客ニーズの多様化と高度化

シェアリングエコノミーの普及は、利用者の「レンタル」に対する期待値を引き上げています。

- 即時性:「今すぐ借りたい」というニーズへの対応。

- **手軽さ:**スマホアプリで予約から決済まで完結する利便性。

- **パーソナライズ:**自分の好みに合った商品を提案してほしい。

こうした高度なニーズに応えられない従来のままのサービスでは、顧客満足度が低下し、より利便性の高いCtoCサービスへと顧客が流出してしまう可能性があります。

影響③:【機会】新たなビジネスチャンスの創出

一方で、シェアリングエコノミーはレンタル業界に新たなビジネスチャンスをもたらす可能性も秘めています。

例えば、CtoCで貸し出されるモノのメンテナンスや保管、クリーニングといった業務を専門事業者として請け負うビジネスモデルが考えられます。また、自社が保有するレンタル資産を、シェアリングプラットフォーム上で貸し出すことで、新たな顧客層へアプローチすることも可能です。

脅威をただ恐れるのではなく、自社の強みを活かしてシェアリングエコノミーの生態系にどう関わっていくか、という視点が重要になります。

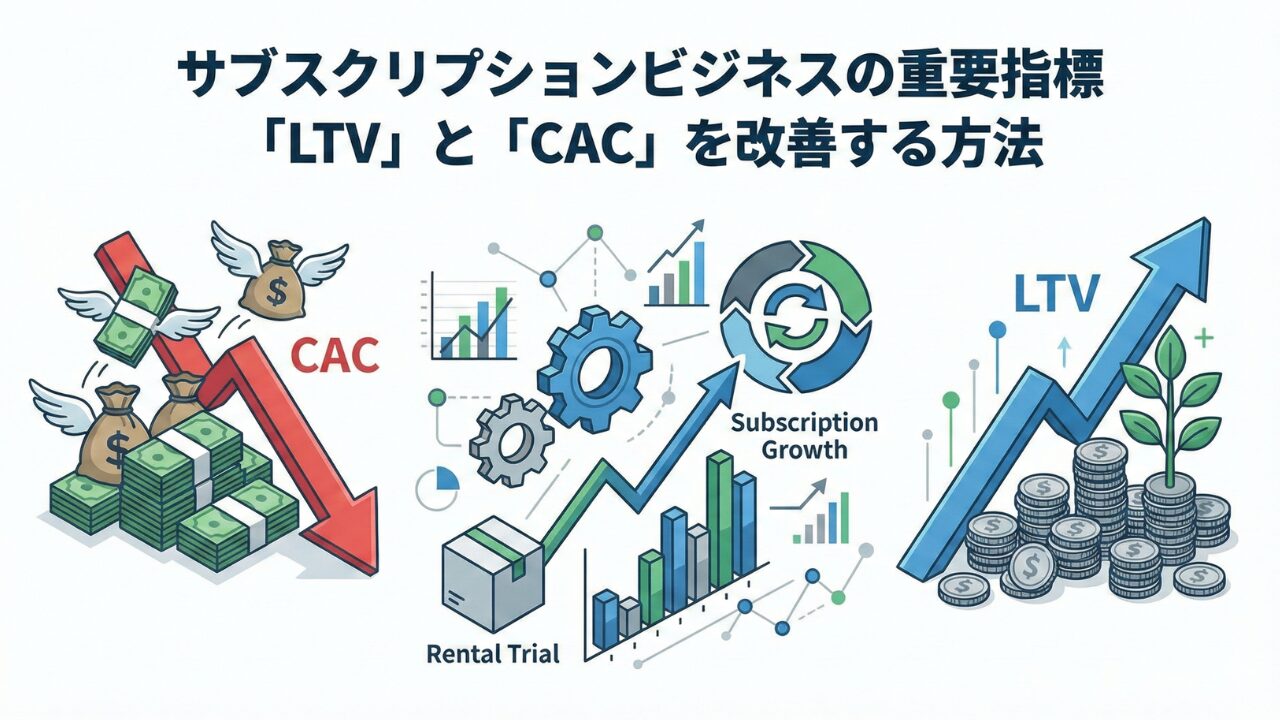

脅威を乗り越えろ!レンタル業界が生き残るための3つの戦略

では、レンタル業界は「所有から利用へ」の大きな波を乗りこなし、今後も成長していくために、どのような戦略をとるべきでしょうか。

戦略①:専門性と品質による「差別化」

CtoCシェアリングとの最も大きな違いは、**「品質」と「安心感」**です。

個人間の取引では難しい、徹底した品質管理、定期的なメンテナンス、専門スタッフによるサポート体制を強みとして打ち出すことが重要です。

- 高品質な商品ラインナップ: ベビー用品や撮影機材、高級家電など、特に品質や清潔さが求められる分野で強みを発揮する。

- 充実した補償・サポート: 万が一の故障やトラブルにも迅速に対応できる安心感を提供する。

- 専門知識によるコンサルティング: 「どの商品を選べば良いかわからない」という顧客に対し、プロの視点から最適な商品を提案する。

「安かろう悪かろう」ではなく、「高くてもプロから借りたい」と思わせる付加価値を提供することが、生き残りの鍵となります。

→ 当社の安心補償制度についてはこちら

戦略②:DX推進による「顧客体験(CX)」の向上

利便性を求める現代の消費者に応えるため、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進は不可欠です。

予約システムのオンライン化はもちろん、顧客データを活用したサービスの最適化を進めることで、CtoCシェアリングにはない快適な顧客体験を創出できます。

- オンライン完結の手続き: Webサイトやアプリで、24時間いつでも予約・決済・本人確認が完結する仕組みを構築。

- 在庫管理と予約の最適化: AIを活用して需要を予測し、在庫の最適化とスムーズな予約受付を実現。

- パーソナライズされた提案: 過去の利用履歴に基づき、顧客一人ひとりに合ったおすすめ商品を提案する。

アナログな業務フローから脱却し、テクノロジーを活用して「いつでも、どこでも、簡単に借りられる」環境を整えることが急務です。

戦略③:シェアリングエコノミーとの「共存・協業」

競合と捉えるだけでなく、シェアリングエコノミーのプラットフォームと積極的に連携するという選択肢もあります。

例えば、自社の商品を大手のシェアリングプラットフォームに出品することで、自社サイトだけではリーチできなかった新たな顧客層を獲得できる可能性があります。また、前述のように、個人が出品する商品のメンテナンスやクリーニングを代行するサービスを展開するなど、エコシステムの一部を担うという道も考えられるでしょう。

敵対するのではなく、巨大な経済圏をうまく活用するという視点が、新たな成長のきっかけになるかもしれません。

→ 法人・事業者様向けのメンテナンスサービスはこちら

まとめ:変化を恐れず、新たな「貸す」を創造する

「所有から利用へ」という価値観の変化とシェアリングエコノミーの拡大は、レンタル業界にとって大きな構造変化を迫る、紛れもない「脅威」です。

しかし、それは同時に、旧来のビジネスモデルを見直し、新たな価値を創造する絶好の「機会」でもあります。

自社の強みである**「品質」「専門性」「安心感」**を再定義し、DXによって顧客体験を向上させる。そして、時には競合であるシェアリングエコノミーとも手を取り合う柔軟な姿勢こそが、これからのレンタル業界に求められる姿ではないでしょうか。

私たちレンタルGOは、これからもお客様に最高のレンタル体験を提供できるよう、変化を恐れず進化を続けてまいります。

この記事の監修者